Cet article est publié en hommage à Philippe GERMA, disparu en mer le 8 août 2015.

Philippe GERMA a toujours été engagé dans la protection de la planète à travers ses diverses fonctions auprès des Amis de la Terre, du ministère de l’Environnement, de Natixis ou du WWF et dans ses passions dont les océans faisaient partie.

Il était profondément attaché à ses convictions et à sa volonté de léguer aux générations futures une planète vivante. Le WWF reste mobilisé dans sa mission de protection de l’environnement en mémoire de son ancien Directeur général.

Le constat dressé par la dernière édition du rapport Planète Vivante du WWF est sans appel : le déclin de la biodiversité sur terre est considérable et, surtout, très rapide. Le suivi de plus de 10 000 populations de vertébrés (mammifères, oiseaux, poissons, reptiles et amphibiens) montre une diminution de la taille de ces populations de 52% entre 1970 et 2010.

EN QUOI CE CONSTAT EST-IL GRAVE ?

Après tout, si dans quelques années, il n’y a plus d’espèces emblématiques en liberté, est-ce dramatique pour l’homme ?

Cette question, fréquemment entendue, souligne la méconnaissance du rôle joué par la biodiversité dans les processus fondamentaux qui sous-tendent le fonctionnement des écosystèmes terrestres et marins à la base de la vie telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est, par exemple, le rôle fondamental joué par les micro-organismes du sol dans les cycles du carbone, de l’oxygène et de l’azote, ou encore la fonction essentielle d’autres micro-organismes marins dans l’absorption du gaz carbonique, le rôle des prairies et des forêts dans l’épuration de l’eau, l’immense travail de pollinisation effectué par les insectes, la fourniture de nourriture issue de la pêche ou de la chasse (essentielle pour certaines populations), la protection des côtes contre les déferlantes effectuée par les barrières coralliennes, etc.

Une évaluation de tous ces services (gratuits !) est complexe, mais à titre d’illustration, on peut citer une étude publiée dans Ecological Economics qui a estimé la valeur de l’activité de pollinisation effectuée par les insectes à environ 153 milliards d’euros en 2005 (en prenant seulement en compte les principales cultures alimentaires de l’homme) !

On comprend mieux, dès lors, que, si des espèces emblématiques comme les tigres, les éléphants ou les rhinocéros disparaissent, c’est qu’il y a derrière ces disparitions des modifications drastiques des conditions de vie de ces espèces : le sort de ces espèces n’est que la face visible de phénomènes plus profonds susceptibles d’affecter fortement les conditions de vie de l’homme sur la terre.

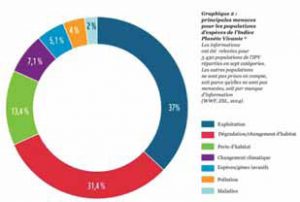

Pour en revenir au déclin des populations mentionnées précédemment, le rapport du WWF indique quelles en sont les principales causes. On constate qu’immédiatement derrière l’exploitation (pêche, chasse), la dégradation, le changement ou la perte d’habitat, vient le changement climatique. Si la responsabilité directe du changement climatique dans la réduction des populations ne représente aujourd’hui que 7,1% des menaces identifiées, il ne faut pas se leurrer : de nombreux scientifiques sont persuadés qu’il sera à l’origine d’une disparition massive d’espèces sur terre.

La perte de la biodiversité au cours des siècles précédents se produit à un rythme exceptionnel, ce qui indiquerait, d’après les récentes études publiées dans Sciences Advances (2015) et Duke University (2014), le début d’une sixième crise d’extinction des espèces. Le changement climatique et les autres pressions humaines comme la pollution et la déforestation en sont les principales causes. L’analyse des conclusions de plusieurs recherches sur les effets du changement climatique sur la faune et la flore, publiée dans la revue Science en 2015, pointe vers une accélération et une augmentation des menaces des risques d’extinction.

Si aucune mesure n’est prise pour maintenir la hausse de la température mondiale moyenne en-dessous de 2°C, une espèce animale sur six risque de disparaître. L’accélération des risques d’extinction appelle à agir le plus vite possible pour répondre à l’urgence de l’action climatique.

QUELS SONT LES MÉCANISMES EN JEU DANS L’IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA BIODIVERSITÉ ?

La particularité de la situation actuelle est qu’elle est due à l’action de l’homme et qu’elle est très rapide.

Tout d’abord, il convient de préciser que les rapports successifs du GIEC démontrent à chaque fois avec plus de certitudes l’origine anthropique du changement climatique ; ils précisent également au fur et à mesure les conséquences attendues : augmentation de la température moyenne de l’atmosphère et des océans, mais aussi augmentation du niveau de la mer, modification des courants océaniques et des modalités d’apparition d’événements climatiques extrêmes (sècheresses, fortes pluies, vagues de chaleur, cyclones tropicaux), acidification des océans…

Si l’origine humaine de ces perturbations rend possible une action de l’homme pour les stopper ou les atténuer, leur rapidité rend très difficile une éventuelle adaptation des espèces au changement. Le dernier rapport du GIEC (2014) illustre bien les grandes différences entre les espèces au regard de leur capacité de migration pour retrouver des conditions de vie qui leur soient propices. L’évaluation de la vulnérabilité des différentes espèces peut s’envisager en considérant, d’une part, la façon dont ces espèces seront exposées aux changements climatiques (selon les endroits où elles vivent et se reproduisent) et, d’autre part, leur sensibilité à ces changements, ainsi que leurs capacités d’adaptation.

Malgré la rareté des données disponibles, une étude de l’UICN de 2008 estimait que jusqu’à 35% des espèces d’oiseaux, 52% des amphibiens et 71% des récifs coralliens présentaient des particularités qui les rendaient particulièrement sensibles au changement climatique. On mesure donc l’ampleur du phénomène !

Par ailleurs, il est important de souligner que les autres menaces pesant sur la biodiversité ne font qu’accentuer les effets du changement climatique : dans le cas des orangs-outans par exemple, la déforestation qui détruit l’habitat de l’espèce, conjuguée à la chasse ou aux captures illégales fragilisent déjà l’espèce, alors qu’elle devrait être confrontée à une réduction de la quantité de nourriture disponible en raison de l’augmentation et de l’intensité des inondations et des feux de forêt provoqués par le changement climatique.

Enfin, il convient de noter – même si cet article ne développera pas cet aspect – que les modifications de la biodiversité peuvent avoir un effet en retour sur le climat ; c’est ce que l’on appelle des rétroactions.

Un panorama exhaustif des effets du changement climatique sur la biodiversité étant impossible à présenter, cet article se propose d’illustrer les mécanismes mentionnés précédemment au travers de deux espèces emblématiques et prioritaires pour le WWF.

- Le cas des éléphants d’Afrique est, à cet égard, intéressant. En effet, c’est une espèce dont l’aire de répartition est vaste : elle sera donc soumise à des changements variables selon les régions où elle se trouve.

Le régime des précipitations est un facteur primordial pour la disponibilité et la qualité de la nourriture des éléphants, mais aussi pour leurs besoins en eau. De ce fait, les sécheresses pourront avoir des effets sur la mortalité des éléphants ou sur la réduction de la natalité de l’espèce. Toutefois, les éléphants ont la possibilité de migrer durant les saisons sèches, mais ces migrations peuvent être entravées par la présence humaine (agriculture, infrastructures). Par ailleurs, un autre problème va se poser : les aires protégées actuelles vont également être touchées par le changement climatique et à terme 20% d’entre elles risquent de ne plus correspondre aux besoins des éléphants qui y vivent actuellement. Une solution envisageable serait d’enlever les clôtures autour de ces zones protégées pour permettre aux éléphants de migrer vers des zones plus favorables pendant les périodes sèches.

Même si aujourd’hui le braconnage pour l’ivoire, la fragmentation et la dégradation des habitats représentent des menaces plus importantes pour l’éléphant que le changement climatique, des sècheresses sévères à l’avenir ne feront que fragiliser encore plus les populations de cette espèce et elles risquent d’augmenter les conflits entre l’homme et l’éléphant en raison d’une compétition accrue pour l’accès aux ressources naturelles.

- Le cas des tortues marines est très différent. Pour certaines espèces, l’augmentation de la température de surface des océans pourrait affecter la disponibilité de leur nourriture (éponges, herbiers, algues).

L’élévation du niveau de la mer pourrait avoir un impact sur la stabilité des plages où elles viennent pondre, de même l’accroissement des tempêtes pourra inonder ces sites de ponte ou même les détruire. Par ailleurs, l’acidification des océans liée au changement climatique pourrait impacter le développement du squelette des tortues marines au cours de leur développement embryonnaire.

Mais un autre effet, plus pernicieux, guette ces espèces qui ont réussi à évoluer et à survivre aux changements apparus depuis plus de 100 millions d’années : l’effet de l’augmentation de la température du sable sur le sex ratio des tortues. Pendant l’incubation des œufs dans le sable, la fourchette de températures pour laquelle on observe un sex ratio équilibré entre mâles et femelles chez les tortues vertes et carettes est de 27° à 30°C. Quand la température est plus élevée, la probabilité que naisse une femelle est plus importante. Or, un déséquilibre trop important entre mâles et femelles risquerait de mettre ces espèces en danger. De plus, une température supérieure à 35°C pendant cette phase d’incubation peut avoir un effet mortel sur les embryons.

Si les tortues marines ont démontré par le passé leur capacité à s’adapter aux changements du climat en modifiant leurs sites de ponte et leurs circuits de migration, il n’est pas certain qu’elles puissent s’adapter à un changement aussi rapide que celui auquel nous assistons aujourd’hui : modifier la période de ponte pour qu’elle coïncide avec des températures plus fraîches ou changer de sites de ponte pourrait prendre des générations.

L’ombrage des sites de nidification, notamment par la reforestation des zones côtières où les tortues viennent pondre, est une solution pour réduire la température sur les plages fréquentées par ces espèces.

Mais, tout comme les éléphants, les tortues sont menacées par d’autres phénomènes qui ne font qu’accentuer l’impact négatif du changement climatique : le braconnage pour leurs œufs, leurs écailles, leur peau ou leur graisse, et les centaines de milliers de prises accessoires par les hameçons ou les filets de pêche font déjà de gros dégâts dans les populations. Concernant le dernier point, le WWF a développé en Guyane un système (TTED – Trash and Turtle Exclusion Device) qui permet une pêche à la crevette beaucoup plus sélective, empêchant les captures accidentelles de tortues.

On voit donc que le changement climatique aura des impacts sur la biodiversité sous de multiples formes : impact sur la végétation terrestre et marine, sur la disponibilité en eau, sur l’acidification des océans, sur les phénomènes biologiques liés à la température (comme le sex ratio des tortues), sur les courants océaniques, etc. Les réactions adaptatives des espèces à ces changements ne sont pas encore connues avec précision, mais il est toutefois clair qu’elles seront très différentes et que certaines d’entre elles ne pourront pas s’adapter suffisamment vite à la rapidité des modifications en cours.

Par ailleurs, cet article ne développe pas la question des impacts sanitaires du changement climatique liés à une modification de l’aire de répartition de certains Green sea turtle (Chelonia mydas) Sipadan Island, Semporna, Sabah, Malaysia agents pathogènes, mais on peut s’attendre à des conséquences sur la santé humaine, quand on sait que les foyers de malaria ou de chikungunya pourraient remonter jusqu’en Scandinavie avec une augmentation de température de quelques degrés.

Des actions humaines sont parfois possibles pour atténuer les effets du changement climatique, comme cela a été illustré dans le cas des éléphants et des tortues ; mais celles qui auront le plus d’efficacité seront celles qui auront pour objectif de réduire l’augmentation de la température moyenne mondiale en-dessous de 1,5 ou 2°C, c’est-à-dire celles qui viseront à réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Le dialogue d’experts sur la limitation de la hausse de la température moyenne mondiale en-dessous 2°C de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) a conclu que ce seuil devait représenter une « ligne de défense » à tenir impérativement pour éviter les pires impacts sur les écosystèmes et les espèces. Le dialogue a préconisé de « se rapprocher le plus possible de l’objectif de 1,5°C ».

Les enjeux qui se décideront à Paris sur les efforts de maintien de la hausse de la température moyenne mondiale sont donc cruciaux pour la conservation de la biodiversité mondiale : le WWF y tiendra toute sa place !